|

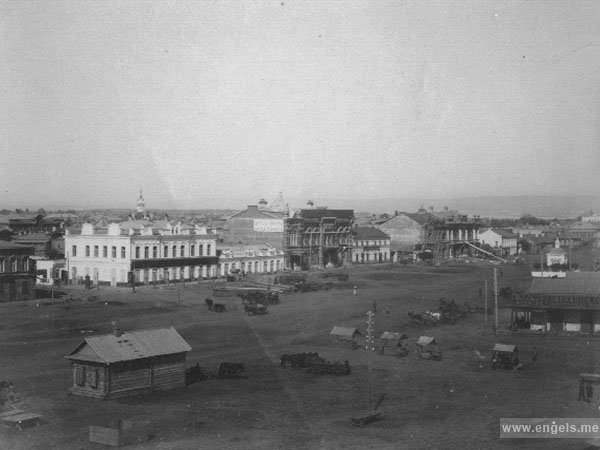

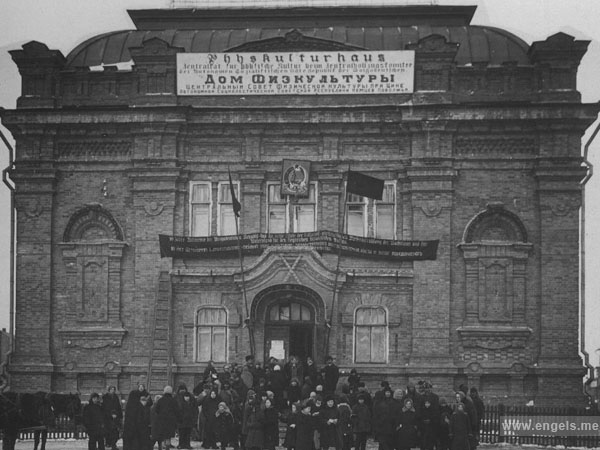

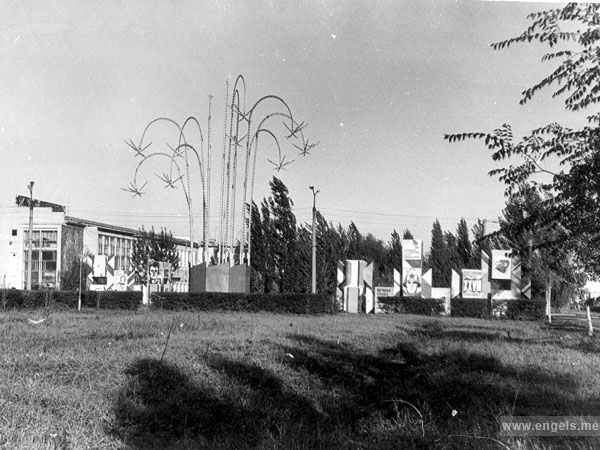

Город Энгельс Саратовской области расположен на левом берегу реки Волга в 7 км от областного центра, с которым связан тремя мостами: железнодорожным в районе Увека (1935 г.) и автодорожными (1965 и 2000 гг.). До сих пор не утихают споры краеведов с учеными о дате основания поселения. Легенды, которые использовали священнослужители, путешественники, изучавшие его историю, говорят о том, что на землях, дарованных Петром I городу Саратову в 1701 году, были основаны Новые Бокуры (Новые Кокуры) задолго до 1747 года. Но поскольку документального подтверждения не обнаружено, принято считать официальной точку зрения ученых о том, что история слободы Покровской связана с соледобычей, с озером Алты-Нор - золотым озером, известным нам ныне как озеро Эльтон. Указом Правительствующего Сената от 21 февраля 1747 года в России была установлена государственная монополия на добычу соли. Подполковнику Н.Ф. Чемодурову надлежало заняться организацией вывоза её с озера Эльтон. В Саратове было учреждено Соляное комиссариатство, переименованное позднее в Соляную контору. При обследовании места для складирования соли Н.Ф. Чемодурова привлекли удобные гавани и близость русла реки на левом берегу - "на Волге против Саратова". Здесь 16 и 18 августа 1747 года он заложил укрепленную от набегов кочевников крепость. Первое ее название - Саратовский луговой (в других документах - земляной) городок. К западу от крепости чумаками, выходцами из Полтавской, Харьковской и Черниговской земель Малороссии, прибывшими сюда для перевозки соли по императорскому указу, строилась украинская слобода с ярко выраженным национальным колоритом. В 50-х годах XVIII века это поселение получило название - Заволжская Малороссийская Покровская слобода (по имени первой церкви, престол в которой был освящен во имя Покрова Божией Матери). Краевед А. Л. Любенский писал: "После Саратова, основанного повыше этой слободы в трех верстах при слиянии речки Саратовки с Волгою... и перенесенного на правый берег.., слобода Покровская едва ли не есть первый и древнейший пункт населения в этом крае пустынном, в степях неизмеримых...". К 1758 году количество возчиков соли составляло 2073 человека. Русские стали селиться в слободе с 60-х годов XVIII века. Они построили русскую слободку к востоку от крепости и летом 1811года были включены в состав Покровского сельского общества. В 30-е годы XIX века в Заволжье хлынул новый поток переселенцев из центральных российских губерний, чему немало способствовала активная разработка эльтонской соли. До 1836 года слобода являлась пригородной, приписной к Саратову, но затем была отнесена к Новоузенскому уезду Саратовской губернии. А с созданием в 1851 году Самарской губернии, слобода в составе уезда вошла в ее состав. В 50-е годы XIX века солевозный промысел слободы не выдержал конкуренции с более дешевым путем: оз. Эльтон - Дмитриевск (Камышин). Солевозы, получившие в 1828 году статус государственных крестьян, стали заниматься хлебопашеством и скотоводством. Развитию нового направления деятельности способствовало и заселение поволжских земель немецкими колонистами, которых привлекала возможность получения земельных наделов. С введением в строй в 1894 году железной дороги Покровск – Уральск, а также строительства нового порта, слобода стала важнейшим пунктом торговли хлебом. По первой переписи населения 1897 года по данным волостного правления в слободе было 21018 человек. С 1898 по 1914 годы население слободы неуклонно росло и составило 33867 жителей, из которых 29646 православных, 3094 - лютеране, 576 - католики, 222 - протестанты, 222 - мусульмане и 107 иудеев. В слободе развивалась промышленность, ремесленничество, торговля. Особую роль играла Покровская хлебная биржа, занимавшая второе место в России по продаже высококачественных сортов пшеницы. Росло количество банков. По темпам экономического роста Покровская слобода обошла все уездные города и вплотную приблизилась к губернскому городу Самаре - как по величине финансовых потоков, так и по количеству банковских структур. Таким образом, к началу XX века слобода во всех отношениях переросла уездный город Новоузенск. Все это позволило 26 июня 1914 года ей получить статус заштатного (безуездного) города Новоузенского уезда с названием Покровск. Летом 1919 года Новоузенский уезд был отнесен к Саратовской губернии и разделен на три уезда: Покровский, Дергачевский и Новоузенский. Покровск образовал собственный уезд, узаконенный в январе 1921 года. Летом 1922 Покровск стал столицей автономной области немцев Поволжья, преобразованной в январе 1924 года в республику -АССР НП. В октябре 1931 г. город Покровск был переименован в город Энгельс. Статус столицы дал импульс к дальнейшему развитию города, как в экономическом, так и социально-культурном отношении. Началось развитие промышленности: восстановление старых заводов, строительство крупнейшего мясокомбината и Приволжского поселка при нем, клеевого, кирпичного, лесопильных заводов, строительство зданий школ, вузов, кинотеатра "Родина". В 1935 году железнодорожный мост связал левобережье с правым берегом реки Волга и городом Саратов. В 1930 году вступила в строй мощная радиостанция, в 1935 появилось звуковое кино. Были открыты немецкий и русский драмтеатры, театры кукол и музкомедии, Немецкий государственный хор. Немгосиздательство выпускало как учебную, так и художественную литературу. Издавались республиканские газеты и журналы. Были созданы Центральный музей и Центральный архив АССР НП. В городе работали сельскохозяйственный, педагогический и научно-исследовательский институты, техникумы, Дворец пионеров. Многое было утрачено с началом Великой Отечественной войны, с выселением немецкого населения по Указу ВС СССР от 28 августа 1941 года "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья". Немреспублика фактически была ликвидирована. Город был отнесен к Саратовской области. С приближением гитлеровцев к Волге Энгельс стал оперативным тылом Сталинградского фронта. Здесь формировались авиационные, стрелковые, танковые соединения. Саратовско-Балашовский дивизионный район противовоздушной обороны охранял железнодорожный мост через Волгу - объект стратегического назначения городов Саратов и Энгельс. Город принял 35 тысяч эвакуированного населения, свыше 40 промышленных предприятий, более 30 тысяч раненых. На городском кладбище создан мемориал, на плитах которого высечены имена погибших. Около 30 тысяч наших земляков защищали страну на полях сражений, почти половина из них не вернулась домой. Тысячи награждены орденами и медалями страны.25 воинов удостоены высокого звания Герой Советского Союза: С.К. Бирюков, А.В. Быков, А.Е Вербицкий, П.А. Дранко, В.В. Землянский, И.С. Зуенко, А.В. Иванов, В.Н. Иванцов,В.А. Кондаков, П.М. Коваленко, А.К. Коростелев, В.И. Кочетов, Ф.К. Паращенко, А.Ф. Плеханов, В.И. Пономаренко, И.А. Радаев, М.М. Раскова, А.Р.Сливка, В.Ф. Суханов, М.К. Терещенко, П.Е. Трункин, П.М. Фурс, В.И. Червяков, Г.Н. Шостацкий. А.К. Недбайло – дважды Герой Советского Союза. В послевоенные годы бурное развитие в городе получили машиностроительная, авиационная, химическая и текстильная промышленности. Город рос, благоустраивался за счет строительства новых поселков с кварталами многоэтажных домов, школами, больницами, учреждениями культуры. В 1996 году после проведенного референдума город Энгельс и Энгельсский район образовали объединенное муниципальное образование Энгельсского района, в 2000 году оно было переименовано в Энгельсское муниципальное образование, с 2006 года - в Энгельсский муниципальный район. В составе Энгельсского муниципального района муниципальное образование город Энгельс занимает важное место. Город Энгельс - это один из крупнейших городов Саратовской области с населением 206,8 тысяч человек (по району в целом - 287,2 тыс. человек). Глава муниципального образования город Энгельс – Сергей Горевский. Исполнительную власть муниципального образования город Энгельс возглавляет глава администрации Олег Тополь. На территории муниципального образования город Энгельс расположены крупнейшие предприятия, такие, как: ООО «Бош Пауэр Тулз», ОАО "Завод металлоконструкций", ООО «Строительная компания «Новый век», ОАО «Энгельсская мебельная фабрика», ОАО «Молочный комбинат «Энгельсский», ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.Глухарева, ЗАО "Энгельсский трубный завод", ЗАО "Хенкель-Рус", ОАО "Роберт Бош Саратов", ОАО "Трансмаш",и т.д. В городе расположена одна из крупнейших в мире авиабаза Энгельс ВВС России, на которой дислоцируется 22-я гвардейская Донбасская тяжелая бомбардировочная дивизия Дальней авиации ВВС РФ. Жители муниципального образования город Энгельс свято хранят историю своего города, гордятся земляками, прославившими его на весь мир. Это писатель Л. Кассиль, композиторы А. Шнитке и А. Муров, художники А. Кравченко, Я. Вебер, А. Мыльников, ученые Г. Дингес, А. Дульзон, П. Рау и другие. Горожане гордятся новыми памятниками и памятными местами. Среди достопримечательностей города: здание районной администрации (бывшее здание ЦИК и СНК АССР немцев Поволжья), здание Энгельсского отдела ЗАГС, построенное в 1909 году, Свято-Троицкая церковь, построенная в 1825 году, Энгельсский краеведческий музей, основанный в 1925 году в статусе Центрального музея АССР немцев Поволжья, музей Дальней авиации под открытым небом, Дом - музей Л.А.Кассиля, здание картинной галереи А.А. Мыльникова, более известное как «Дом Ухина» - архитектурный ансамбль городской усадьбы рубежа XIX-XXв., и т.д. В 2006 году, к 101-й годовщине Л. Кассиля в сквере, носящем его имя, был установлен памятник детскому писателю – работа скульптора К.Матвеевой. В мае 2007-го года сквер, расположенный в районе средней школы № 1, украсила композиция "Верным сынам Отечества" - дань памяти участникам локальных войн двадцатого столетия. А в апреле 2008 года возле ДК "Дружба" был установлен единственный в области памятник героям, ликвидаторам последствий ядерных аварий – работа скульптора А.Садовского. В 2010 году муниципальное образование город Энгельс присоединилось к Всероссийской акции «Город без жестокости к детям!» и стало победителем конкурса среди российских городов II категории (города с населением 100 тыс. человек и более). В 2011 году торжественно отмечалось 50-летие со дня первого полета человека в космос, прошли памятные мероприятия «Свеча памяти – 1418», посвященные началу Великой Отечественной войны, а в канун Нового, 2012 года, по улицам города впервые начал курсировать новогодний троллейбус с очаровательной Снегурочкой за рулем. 2013 год стал годом реформирования органов местного самоуправления городских поселений, расположенных на территории Энгельсского муниципального района. В основе проводимой реформы - укрупнение муниципальных образований как общее направление развития муниципалитетов Саратовской области, направленное на их оптимизацию и повышение эффективности управления. В рамках этой задачи органами местного самоуправления была проделана значительная организационная и правовая работа, направленная на преобразование муниципального образования город Энгельс и Приволжского муниципального образования. Завершающим этапом этой работы стало принятие Саратовской областной думой Закона Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 66-ЗСО, в соответствии с которым в результате преобразования двух городских поселений было образовано новое муниципальное образование, получившее название «муниципальное образование город Энгельс». В состав населенных пунктом вновь образованного муниципального образования город Энгельс вошли: город Энгельс; поселок Геофизик; село Квасниковка; поселок Новоселово; поселок Плодосовхоз; поселок Прибрежный; рабочий поселок Приволжский. |

|